近日,深圳国际量子研究院陈济雷副研究员课题组与国际合作者在反铁磁自旋电子学研究领域取得重要进展。研究团队利用非线性磁子激发,成功实现了超低功耗条件下反铁磁自旋结构的定向翻转,为下一代低功耗自旋电子学器件提供了新的控制思路。相关成果以“Deterministic switching of antiferromagnetic spin textures by nonlinear magnons”为题,于2025年7月1日在Nature Communications在线发表。

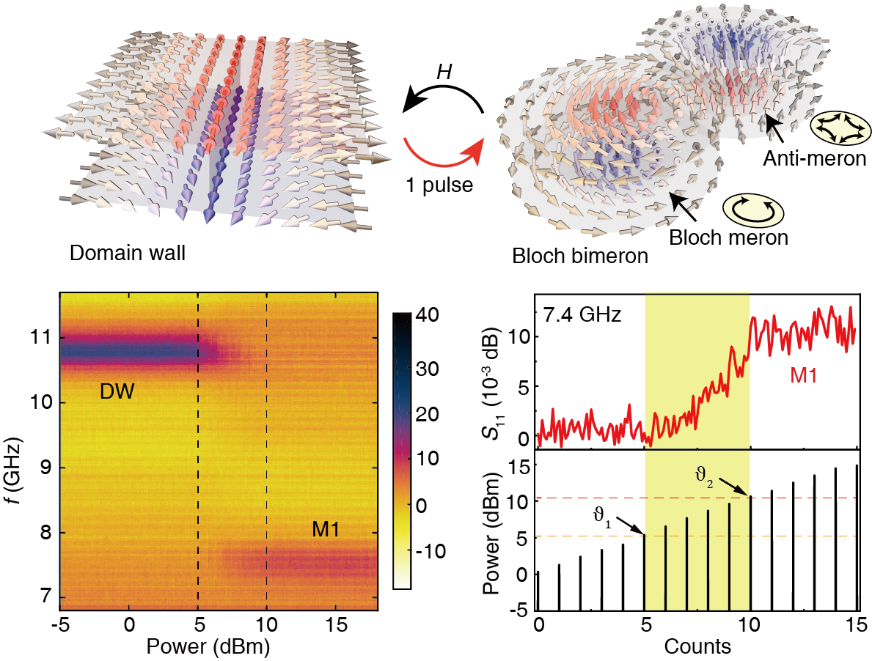

图1:非线性磁子翻转反铁磁磁畴壁与功率依赖关系

与铁磁性材料相比,反铁磁自旋结构具有对外部扰动更高的稳定性和与超快信息处理兼容的高频动态特性。磁子(自旋波的量子化形式)作为一种低能耗的信息载体,能够在无电荷流动的情况下传输自旋信息,从而显著降低传统电子器件中的能量损耗。在反铁磁材料中,磁子的高速传播和抗干扰特性使其在超高密度存储和量子信息处理领域具有巨大潜力。在这项研究中,陈济雷课题组利用非线性磁子激发,在单晶α-Fe2O3中实现了三种特征性高频动态的反铁磁自旋结构之间的确定性切换。实验表明,这三种状态均具有极高的稳定性,通过1000次切换循环验证了其完全可控性。研究团队通过在非线性激发条件下进行局部磁化切换,仅需一个100纳秒的微波脉冲(能量消耗仅为1纳焦耳)即可实现从一种稳定状态到下一种稳定状态的精准切换。

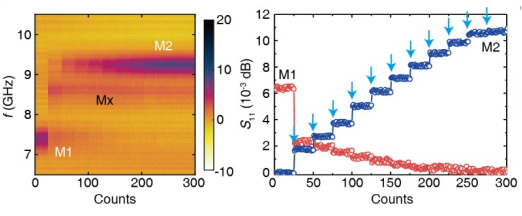

图2:渐进翻转反铁磁手性磁畴结构模拟类脑计算相关行为

研究使用布里渊光散射成像技术,观察到与反铁磁畴壁和圆形手性自旋结构激发相关的磁子模式,证实了非线性磁子在驱动自旋结构切换中的关键作用。这种切换机制具有高度可控性和可逆性,为开发基于反铁磁材料的超快、低功耗存储和计算器件提供了新的可能性。此外,研究发现三种不同状态之间的渐进切换类似于类脑计算中的加权和运算,表明反铁磁自旋结构在类脑计算与信息处理中的潜在应用价值。

深圳国际量子研究院为该研究的第一完成单位。深圳国际量子研究院陈济雷副研究员和瑞士洛桑联邦理工学院许明然博士为共同第一作者;瑞士洛桑联邦理工学院Dirk Grundler教授和北京航空航天大学于海明教授(深圳国际量子研究院访问学者)为通讯作者。合作者包括深圳国际量子研究院俞大鹏院士、刘松研究员、陈廷勇研究员,瑞士巴塞尔大学Patrick Maletinsky教授以及洛桑联邦理工大学Jean-Philippe Ansermet教授等。本研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金以及瑞士国家科学基金会的资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60883-2